【认知心理学】考研如何复习?谈谈我对间隔式练习的理解。

1. 感悟¶

最近在考研的过程中,逐渐意识到复习的重要性,尤其是滚动复习。

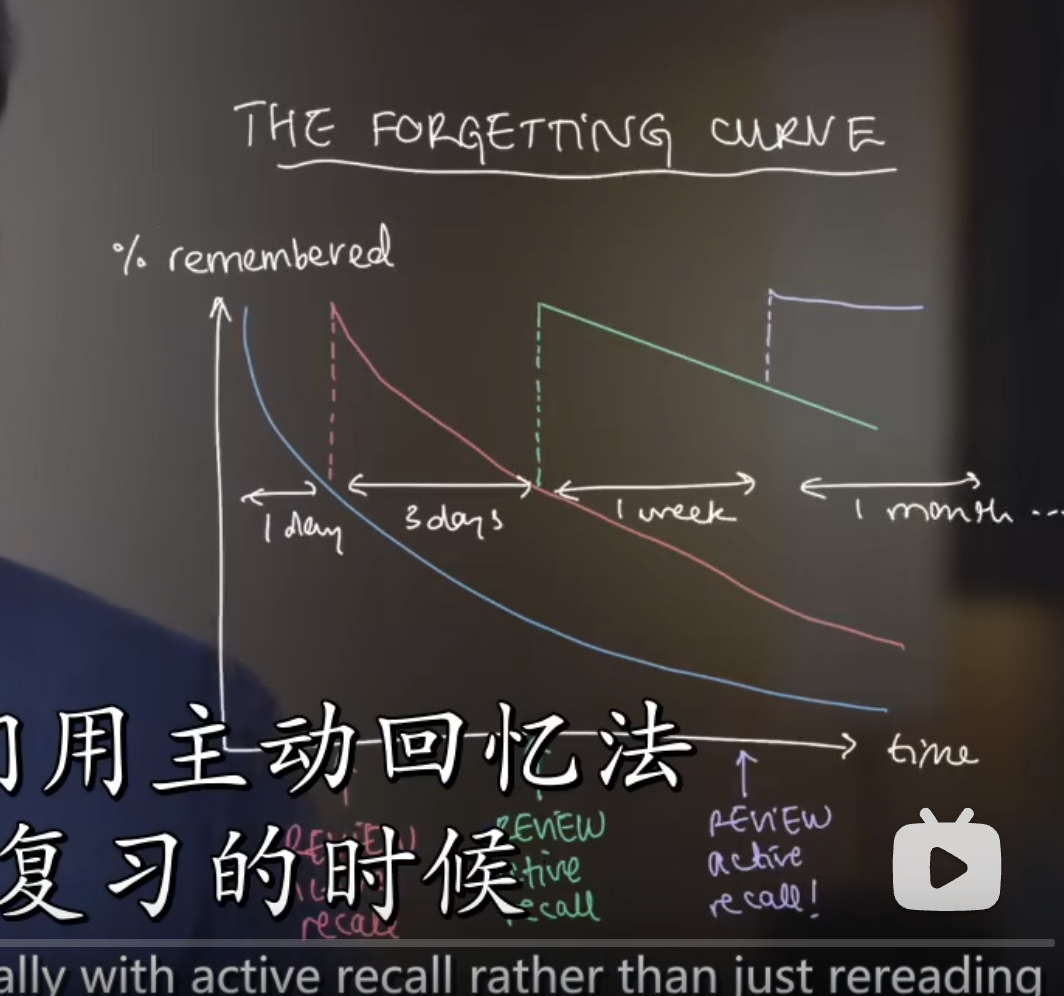

此前一直在盲目推进度(学习数学的基础部分),但从未重视过复习,从未考虑过记忆遗忘的残酷性。如果全都忘记了再复习,效率就很低了,最好的方法是在一定的遗忘后就开始复习,使用主动回忆法。

其实我们在学习英语的时候一直在使用这样的复习方法,即主动回忆+间隔练习。但我们往往会忽视这中方法的普遍性,这两种方法其实可以作用在任何的学习材料的学习上。

大概是在两个月前,我观看了转载于 Youtube 知识区剑桥大佬Ali Abdaal(剑桥第一)的一个视频,受益匪浅。记得那个视频是讲记忆原理的,也谈到了一些学习方法。大体是说对一个材料直接阅读,效率是很低的,远远不如主动的检索来的高效和深刻。

大佬在视频中反复推荐了一本书,中文书名是《认知天性》(英文名《Make It Stick》)。当时我还没有开始考研,对学习的基本停留在高中阶段的学生思维的理解。那个视频给我带来了极大的震撼!

我便通过 Vivo 自带的阅读软件,花了大概半个月把这本书的中文版通读了一遍。这也是我好久以来第一次认认真真的读完一本书籍了,虽然功利性很强但收获是极大的。

没有想到时隔几个月给我带来深刻反思的视频依然来自 Ali 大佬。

这一次我不再疑惑怎么记忆更加深刻,怎么学习材料了。我的问题在于如何滚动式复习?

在很多考研博主的视频中都提到滚动式复习的概念,或者说是间隔练习,比如:现代铜 UP。但是它们的视频其实有一个局限性,那就是我看完了确实明白了滚动式复习的重要性,但问题也随之而来:怎么实操呢?基本上所有的 UP 都没有提到如何将间隔练习实际地应用到考研数学上。我想,或许他们自己也没有搞明白吧。

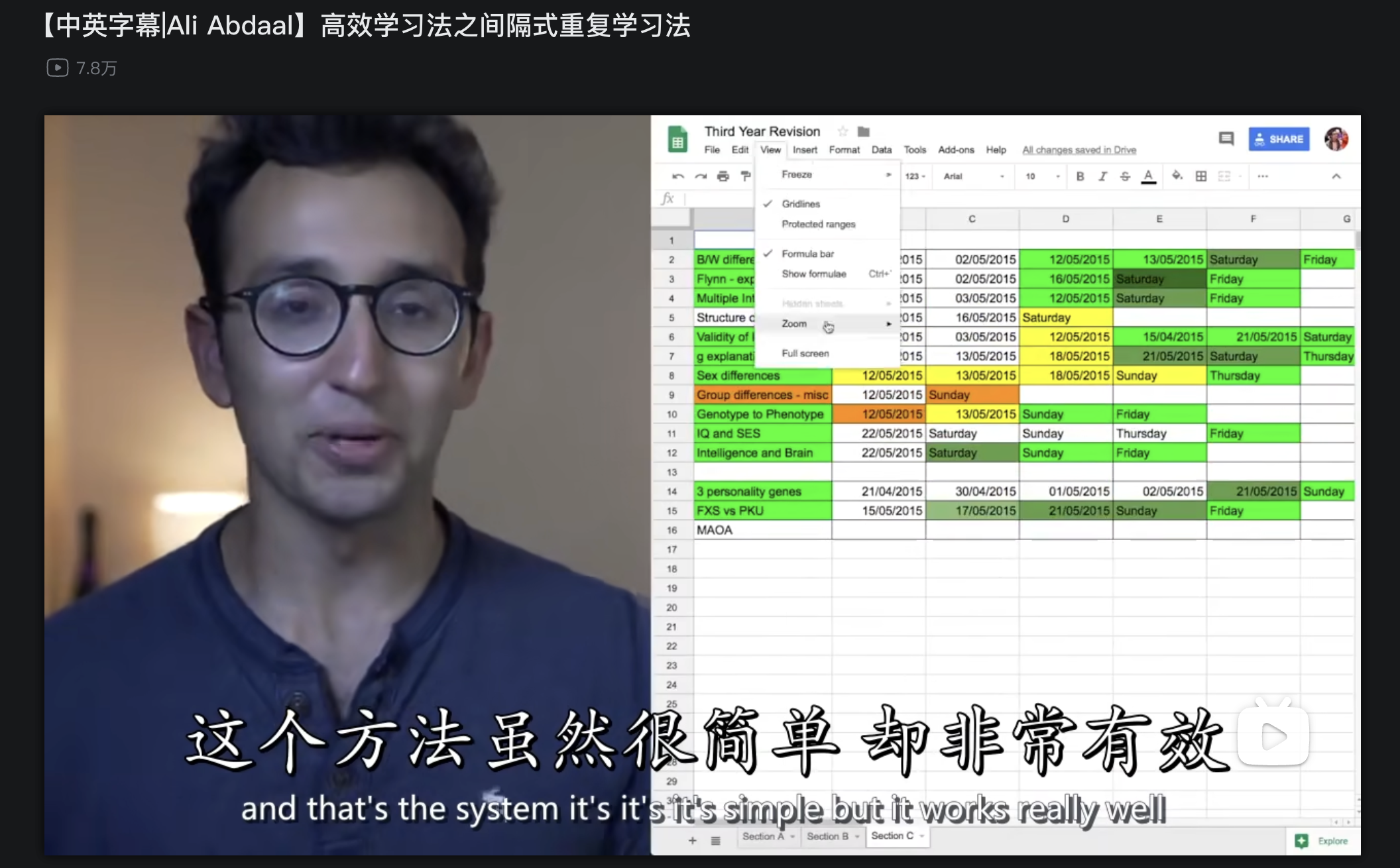

【中英字幕|Ali Abdaal】高效学习法之间隔式重复学习法 https://www.bilibili.com/video/BV1f741147QB

本文记录了观看这个视频带来的感悟。

2. 实操¶

在思维上,要认识到间隔练习的意义。Ali 的视频中提到他是从掌握地最差的知识开始复习的,复习时量大于质反而更有意义。

Ali 采用了一种用表格记录复习时间,颜色标记掌握程度的方法。这和清华大佬 Ayumu 讲座中如何日拱一卒的方法如出一辙!这是一件很有意思的事情,我们会发现很多需要积累的事情都可以采用类似的原理来实操。

我觉得这样的实践方法的价值远大于那几个博主空喊“我们要滚动复习!”,真要问他们怎么实践,他们却又告诉你“诶呀,根据自己的进度来嘛,我也说不上来。”

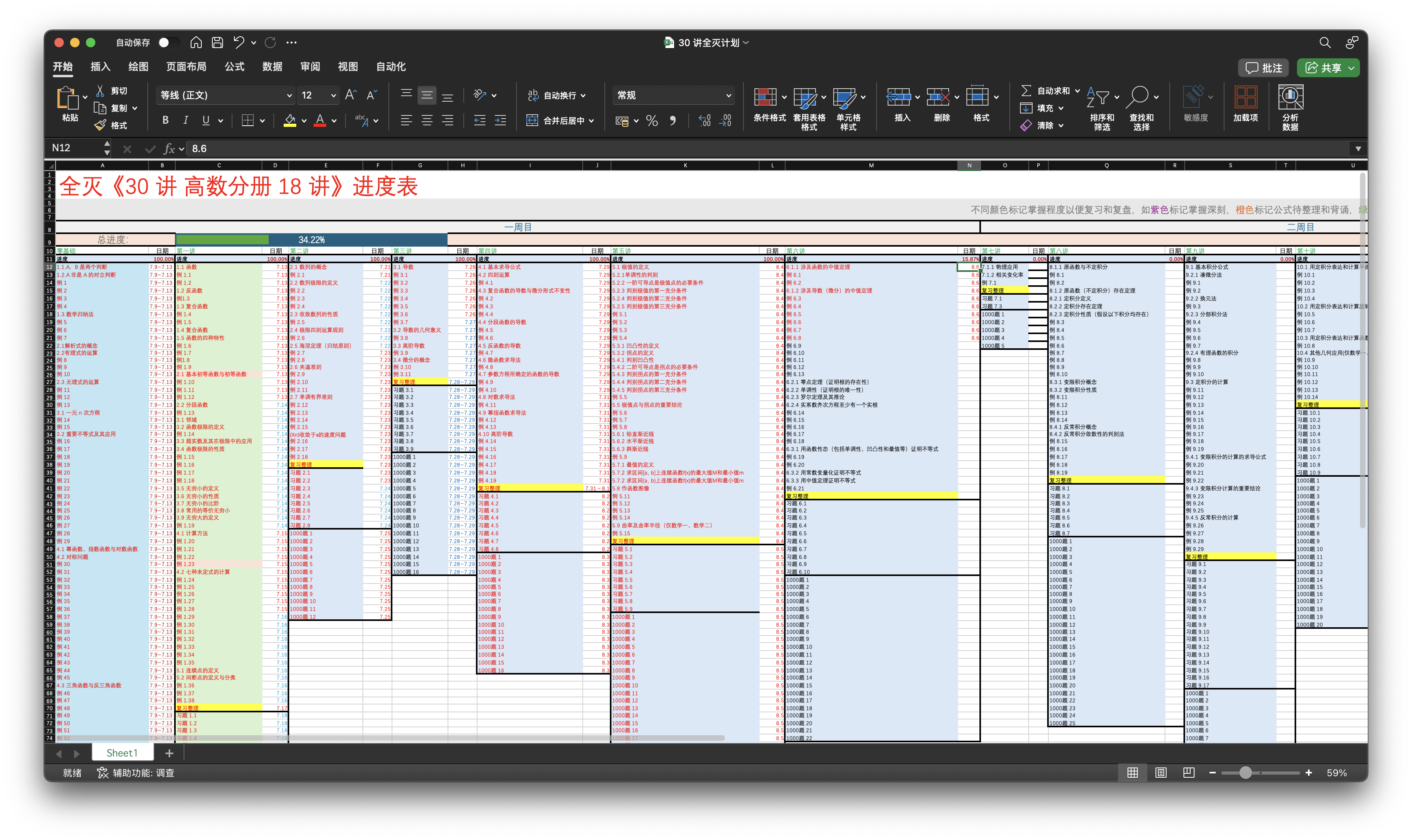

具体的思想可以参考大佬的视频,大佬没有采用传统的时刻表的复习方法,而是采用了这种极其灵活的流动复习策略。我个人也更倾向于这种方法,曾制作过一张类似的表,不过该表是用于日拱一卒的:

具体落实到实践,我认为可以先根据我们的知识点大体制作一张复习的表格。就 30 讲而言,日拱一卒的表可以拿来复用。标记好我们每一次学习的时间,隔一段时间后再次复习这一讲的内容。这个时间可以是一天、三天、一周。

具体落实到实践,我认为可以先根据我们的知识点大体制作一张复习的表格。就 30 讲而言,日拱一卒的表可以拿来复用。标记好我们每一次学习的时间,隔一段时间后再次复习这一讲的内容。这个时间可以是一天、三天、一周。

复习时,要注意量大于质,并且要注意主动回忆最不扎实的知识点。根据这样的原则,我们可以找一张 A4 纸,先默写一遍回忆内容的知识框架(思维导图)。

使用 A4 纸默写就是利用到主动回忆的方法,适当痛苦的回忆对知识的加深和神经元的重新连接非常有用。

完成框架的回忆后,我们根据框架继续回忆枝叶。这些枝叶可以是定理、公式和各种总结性的二级结论。

在复习的时候尽量不要单独复习单个的小知识点,尽量以大局为重,每次复习一整块的知识点。一次复习多种知识的效果要远大于一次复习单种大量的知识点。

这里我也想出了一种比较有意义的方案。通过上面的分析我们可以发现,比较重要的指标就两个:掌握程度+滚动次数。

滚动次数是有其意义所在的。根据记忆曲线的原理,我们学习过的知识会在短期内给我们一种学会了的错觉,但是很快就会在大脑的筛选下遗忘掉它们。通过反复多次地重复我们才能将它们捡起来,每拾起一次就更难忘记。

掌握程度这个指标也有其意义。我们在复习时往往会面对海量的知识而手足无措。这时我们就可以使用颜色标记的方法来评价对一个知识的掌握程度,第一次的复习是不能确定自己掌握程度的,但只要有过一次回忆的经历我们就能知道自己的掌握程度如何。

通过掌握程度的指标,我们将自己回忆起来较为困难的知识点打上标签,可以是标记为较深的红色的背景。每次复习时,我们优先挑选那些较为重要、难以掌握、记忆不扎实的知识点作为目标,这样更有针对性。

大佬在视频中也提到了 Anki,这个软件很好,在国内可以用墨墨记忆卡来替代,据说是记忆曲线的算法打磨地更好一些。

但通过实际的使用我发现记忆卡适合记忆一些“叶子节点”的知识。不能过度依赖它来复习,有时候画一张思维导图、刷几道题目效果也很好。

后续我打算将书上一些重要的结论、定理都导入到 Anki 中进行记忆。就结果而言,使用了 Anki 帮助我轻松地记住了很多琐碎的知识点,比如下面这个公式:

就这个公式,这么长依托放在传统的学习工作流里我是一点也不愿意去主动记忆的。但通过 Anki 推送来被动记忆,使我能更加放松地去记忆他们,不知不觉就重复地记忆了多次,现在已可以很容易地回忆起来。

今天还想到一个问题:要不要模糊基础和强化的界限?很多博主说基础和强化的分阶段其实只是一个商业模式,没有必要。牢宇说直接按照知识点来分块基础+强化地刷就行了。

询问呆神后得到了答案。强化的作用在于再次巩固记忆防止遗忘,从这种角度来说划分基础和强化阶段是有意义的。